ソフトウェア開発費の見積り、プロジェクトマネジメント、

発注者と受注者の間の合意形成等に参考となる情報を不定期に掲載していきます。

生成AIが拓くデジタル経営

第3回 AI活用におけるプロジェクトマネジメント

株式会社VIVINKO 代表取締役 井上 研一

2025年9月末に、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会の生成AI研究会が「中小企業向けAI活用ガイド~生成AIを中心としたAIの戦略的導入~」を公開しました。中小企業の経営者、DX推進担当者、支援機関に向けた内容として、筆者が研究会リーダーとして執筆の一翼を担ったものです。

AI技術は日々進化しているため、このガイドは「ライブドキュメント」として定期的に更新することにしています。本稿ではこのガイドをもとに、組織でのAI活用を成功に導くプロジェクト管理の要点を解説します。

■AI活用成熟度と2つのアプローチ

ガイドでは、企業のAI活用の成熟度をレベル0?5の6段階で診断し、それに基づいた2つのアプローチを提示しています。

まず「ツール活用型アプローチ」は、既存のAIサービス(ChatGPTなどの対話型AIサービスや議事録AI、Microsoft 365に統合されたCopilot等)を活用する方法です。業務プロセスを大きく変えずに迅速に導入でき、初期投資が少なく、失敗時のリスクも限定的です。成熟度が低い状態で導入可能で、個人利用から始めて、部門展開へと段階的に発展させていきます。

一方、「システム開発型アプローチ」は、業務システムにAI機能を組み込む方法です。API連携やAIエージェントなどで既存システムとの統合を行い、成熟度の高い企業が、業務プロセスの抜本的な変革とAI統合による高度な業務パフォーマンスの向上、新たな価値の創出を目指すものです。

多くの企業にとって現実的なのは、まずツール活用型から始め、成果を確認しながら、ツールやシステムなどの環境やデータ基盤の構築、人材育成、ガバナンスの整備など、AI活用の成熟度を向上させ、システム開発型にも取り組んでいく道筋です。いきなり大規模な導入に着手するのではなく、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

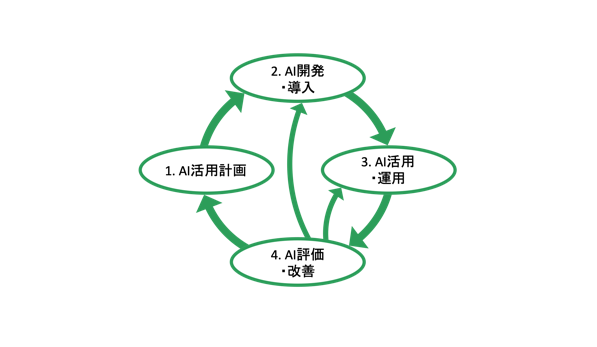

■AI活用を進める4つのプロセス

ガイドでは、AI活用を以下の4つのプロセスからなるサイクル型で進めることを推奨しています。このサイクルを継続的に回すことで、AI活用が組織に定着していきます。

前述の2つのアプローチによってプロセスの実際の進め方は異なるため、ここではツール活用型での要点を述べます。

◎AI活用計画プロセス

まず自社の「困りごと」を洗い出し、解決したい課題を明確にします。成熟度の低い状態では緻密な計画を立てるより、まず身近なところから使ってみることが重要です。活用するツール(案)の選定、AI活用による業務改善の度合いなど目標の設定、AI活用推進チームの組成を行います。

◎AI開発・導入プロセス

選定したツールのパイロット導入による検証を行います。小規模・短期間で試すことで、リスクを最小限に抑えながら実現可能性を検証します。検証結果に基づいて導入するツールを確定し、セキュリティ要件の確認なども行った上で利用マニュアルやガイドラインの策定も行います。

◎AI活用・運用プロセス

導入後は、利用状況のモニタリングによって課題を早期発見します。ユーザー教育とサポート体制を整備し、成功事例を共有することでノウハウを蓄積していきます。この段階での丁寧なフォローが、組織的なAI活用の成否を分けます。

◎AI評価・改善プロセス

計画時に設定した目標の達成度を測定し、評価を行います。時間削減率や業務精度向上など、具体的な数値で効果を確認すると良いでしょう。ユーザーフィードバックを収集して改善を重ね、次のステップの計画を進めます。

■業務分析と「困りごと」特定の実践手法

AI活用の第一歩は、現場の「困りごと」を正確に把握することです。漠然と「業務を効率化したい」では、適切なAI活用につながりません。

効果的な分析を行うには、まず業務フローの可視化が必要です。作業手順と所要時間を図示化することで、全体像が見えてきます。次に時間がかかる作業やミスが多い作業など、ボトルネックとなっている作業をリストアップします。

こうした検討を進めると、従来型のITで解決できることも見つかるでしょう。それはそれとして重要なことです。さらにAIを適用できる可能性を評価することで、より一歩進めた効率化が可能となります。繰り返し発生する作業の中で、人間の創造的判断の必要性やデータや文書の蓄積があるかを見極めることで、AIが必要な箇所が見えてきます。

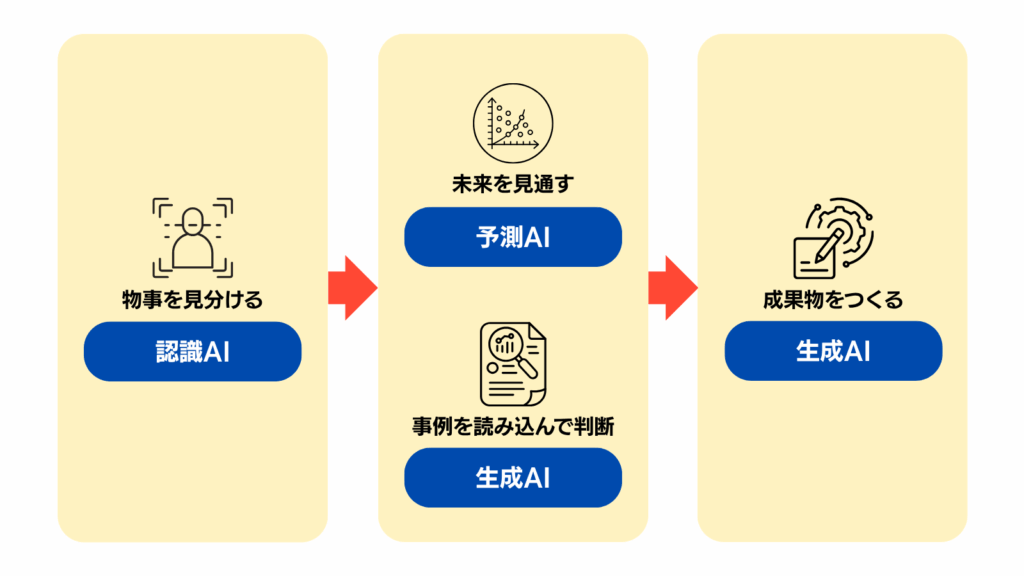

例えば「人が見ないと分からない」、「人が判断する必要がある」、「人でないと作れない」と思われている業務では、従来型のITができることは限定的でした。しかし、AIならばもっとできることがあるかもしれません。人の代わりにAIが画像や文章を認識し、過去のデータに基づく判断をAIの予測が代替し(生成AIが過去事例を読み込んで判断することもあります)、レポートはAIが生成する・・・と考えていけばAI適用箇所が明確になっていきます。

一方で、AIは時として誤った判断や情報生成を行うことがあります。重要事項については必ず人が確認するなど、人とAIが協働する仕組みを作ることが重要です。

■AI活用を成功させるための鍵

AI活用を成功させるための鍵は、以下の3点に集約されます。

第一に、明確な「困りごと」の特定とスモールスタートです。業務分析を通じて本当に解決すべき課題を見極め、小さな成功から始めます。

第二に、計画→導入→運用→評価のサイクルを継続的に回すことで、組織のAI活用成熟度を向上させることです。このサイクルを「IT部門の仕事」ではなく「全社的な業務改革」として位置づけ、経営者がコミットメントすることが重要です。

第三に、技術面と組織面の両輪でのリスク管理です。AI活用における情報セキュリティとコンプライアンス対策、AIガバナンス体制の整備は、ガイドでも詳しく解説している点であり、本連載では、次回、取り上げる予定です。

「中小企業向けAI活用ガイド」は、ITコーディネータ協会 生成AI研究会のWebサイトから参照できます。実践テンプレートやチェックリストも準備していますので、ぜひご活用ください。

※このコラムは全8回を予定しています。

ITコーディネータとして、2016年からAIを業務に組み込む活動を続けている。生成AI利活用クラウドサービス「Gen2Go」を開発・提供するほか、北九州市ロボット・DX推進センターで中小企業のDX支援に携わる。一般社団法人IT経営コンサルティング九州(ITC九州)の理事や、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会生成AI研究会のリーダーも務める。