ソフトウェア開発費の見積り、プロジェクトマネジメント、

発注者と受注者の間の合意形成等に参考となる情報を不定期に掲載していきます。

生成AIが拓くデジタル経営

第2回 生成AIの基礎知識とサービス選定の方法

株式会社VIVINKO 代表取締役 井上 研一

2025年現在、生成AIは推論モデルの実用化やAIエージェントの登場により、単なる対話ツールから業務変革を実現するパートナーへと進化を遂げています。実際に導入を検討する際、最初に直面するのが「どのサービスを選ぶべきか」という課題です。本稿では、まずAIの基礎的な分類を整理した上で、最も身近なAIであるチャット型のAIサービスについて主要4社を比較し、選定時に押さえるべき判断基準を提示します。

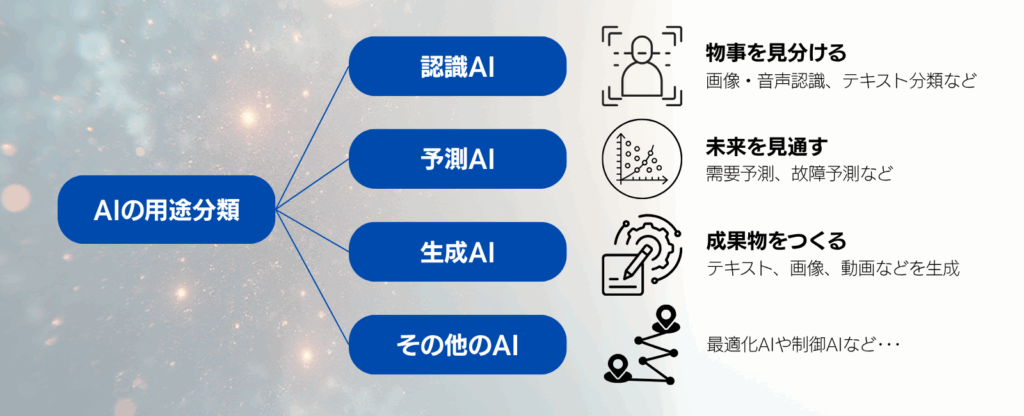

■AIの用途による分類と生成AIの位置づけ

AIは用途によって大きく3つに分類されます。第一は物事を見分ける「認識AI」です。画像・音声認識やテキスト分類など、データからパターンを識別します。第二は未来を見通す「予測AI」で需要予測や故障予測など、過去データから未来を予測します。第三が成果物をつくる「生成AI」で、テキスト、画像、動画などを新たに生成し、知的生産活動を支援します。

これら以外にも、配送ルート最適化などを担う最適化AIや、ロボット制御を行う制御AIなどもありますが、現在最も注目すべきはやはり生成AIでしょう。

生成AIは近年、マルチモーダル化が進み、画像認識と文章生成を組み合わせた出力が可能となり、認識AIとの境界は曖昧になっています。さらに、自然言語だけでなくプログラムコードやJSON形式のデータも生成できるため、業務システムとの連携可能性も広がっています。

■主要4社のサービス比較

主要4社のチャット型AIサービスについて、使用している生成AIモデルではなく、サービス自体の機能についての特徴を挙げます。

OpenAIのChatGPTは、Deep Research機能が特徴です。この機能は長時間かけて複数の情報源を調査し、出典付きの詳細なレポートを自動生成します。カスタムGPTの作成・共有機能により、業務特化型のチャットボットを構築でき、画像生成や音声会話機能も統合されています。

MicrosoftのCopilotは、Windowsでの標準搭載とMicrosoft 365との深い統合が強みです。Word、Excel、PowerPointなどのOfficeツール内で直接AIを活用できます。Copilot Studioでは、自然言語またはグラフィカルなインタフェースを使って独自のエージェントを作成し、業務フローに組み込むことも可能です。

GoogleのGeminiは、Gmail、Googleドキュメント、Googleドライブなどとシームレスに連携します。Gems機能により、特定のタスクに特化したチャットボットを作成でき、YouTube動画の要約や、リアルタイムのWeb検索機能も充実しています。

AnthropicのClaudeは、Projects機能で大容量ファイルの読み込みができ、独自のナレッジベースを構築できます。Artifacts機能では、プログラムコードや文書をインタラクティブに編集でき、Skills機能で専門知識を拡張できます。

各社とも技術革新のスピードが速く、料金体系や機能も頻繁に更新されます。最新情報は各社の公式サイトで確認することが重要です。

■組織情報活用の落とし穴

CopilotやGeminiは、組織内の情報資産を横断活用できる点が強みです。Microsoft 365を使う企業はCopilot、Google WorkspaceではGeminiとの相性が良いでしょう。

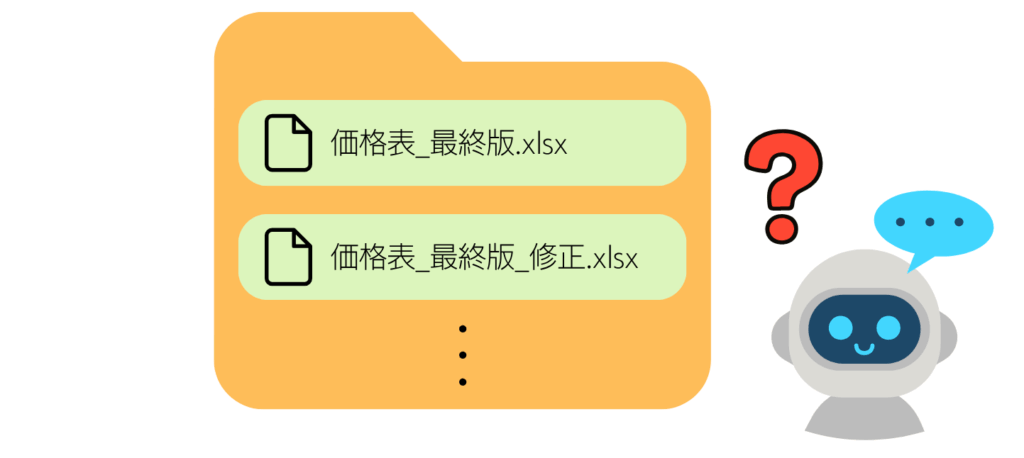

ただし、多くの企業ではOneDriveやGoogleドライブに同じファイルの複数バージョンが混在しています。「価格表最終版.xlsx」、「価格表最終版_修正.xlsx」などが併存し、どれが最新か判然としません。AIは更新日時などから判断を試みますが、古いファイルを参照して誤った回答を生成するリスクがあります。

対策として、バージョン履歴管理機能を活用してファイルコピーではなく上書き保存での最新版の維持や、作業中ファイルと確定版を保存場所で分離するといった情報管理が必要です。また、重要な意思決定の際には必ず元データを確認することが不可欠です。AIと組織情報の統合は強力ですが、適切な情報管理が前提となります。

■サービス選定の5つの判断基準

(1) 親和性:既存環境との統合性

既に使用しているオフィススイートやクラウドサービスとの統合性を優先しましょう。既存業務フローに溶け込むサービスを選ぶことで、導入障壁が下がり利用率が向上します。ただし、統合性が高いほど、情報管理の重要性が増します。

(2) ガバナンス:セキュリティとデータ保護

「データがAIモデルの学習に使用されないか(オプトアウト)」が重要です。法人向けは標準で学習に使用されないものの、個人向けでは設定が必要なことが多く、組織全体での徹底が不可欠です。

(3) コスト:料金構造の理解

月額料金だけでなく、使用量制限、ユーザー数による変動、追加機能の料金体系を総合的に評価します。パイロット導入の段階と全社展開時で最適なプランが異なる場合もあります。

(4) 適合性:業務との相性

要約、翻訳、Office連携、コーディング支援など自社の主要な用途に適したサービスを選択します。複数サービスの併用も検討に値します。

(5) サポート:導入規模と体制

スモールスタートで効果検証してから段階的に拡大するアプローチが現実的です。少数の部門から始め、成功事例を積み上げて組織全体へ展開します。

■戦略的な意思決定の必要性

生成AIサービスの選定は、技術的優位性だけでなく、既存環境との相性、セキュリティポリシー、コスト、業務適性を総合的に判断する戦略的意思決定です。完璧なサービスを求めるよりも、自社の現状と将来の方向性に照らして最も適合するものを選び、使いながら改善することが成功への鍵です。

次回は、ITコーディネータ協会が2025年9月に公開した「中小企業向けAI活用ガイド」をもとに、AI活用プロジェクトを成功に導くマネジメントについて解説します。

※このコラムは全8回を予定しています。

ITコーディネータとして、2016年からAIを業務に組み込む活動を続けている。生成AI利活用クラウドサービス「Gen2Go」を開発・提供するほか、北九州市ロボット・DX推進センターで中小企業のDX支援に携わる。一般社団法人IT経営コンサルティング九州(ITC九州)の理事や、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会生成AI研究会のリーダーも務める。